Инна ЛЕВШИНА

Во все времена рождались поэтами, художниками, музыкантами. От роду, «от бога» появлялись на свете люди, чьей судьбой было служение искусству. Но только на наших с вами глазах стали рождаться кинематографистами. Вы спросите: а как же «золотой век» кинематографа, а как же киноклассики? Но восстановите в памяти: классики кино, чьими завоеваниями до сих пор живет и движется искусство экрана, пришли из театра, литературы, живописи, эстрады… Да, они открывали кино, но ведь оно тогда было еще совсем «неоткрытое»: любой талантливый поиск приводил к целинному пласту. Переворачивай, и все, найденное тобой в этой глыбе, — все внове, все открытие. Не так-то просто хоть что-нибудь открыть в сегодняшнем кино.

Видимо, историки экрана определят дату появления на свет поколения художников, которые от роду были нинохудожниками, которые пытаются увидеть по-своему уже увиденное ранее другими, пытаются непривычно соединить меж собой привычное или привычно — непривычное. На всех этих путях случаются удивительные открытия, которые часто, к стыду нашему, проходят не замеченными в репертуарном потоке дня.

Рожденные для кино кинодраматург Евгений Григорьев, кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловскии и кинооператор Леван Пааташвили сделали «Романс о влюбленных». Уверенное владение составленным до них словарем кинематографа (противоестественно пенять детям на то, что они наследуют культуру предков, их землю и все построенное на ней) изменилось и преобразовалось. Превратилось! Я настаиваю на первичном смысле этого слова, когда оно означало чудесную и непостижимую перемену.

Сценарист Е. Григорьев пришел в кино со своим материалом. «Наш дом», поставленный по его сценарию В. Прониным, рассказывал об обычной рабочей семье: отец, мать, взрослые сыновья, их сложившаяся и несложившаяся жизнь, их ответственность перед призванием, долгом, любовью. И все это — в атмосфере дома, родственников, соседей. Фильм «Три дня Виктора Чернышева», поставленный М. Осепьяном, рассказывал о становлении характера обычного заводского парня, о ребятах «из подворотни», звал героев и зрителя к осознанию гражданского долга. В «Романсе о влюбленных» идет речь об обычном парне-шофере, призывнике, о том, как он любил, как выполнял свой долг. И все это в атмосфере дома, родственников, соседей… Но здесь остановимся. Это все так, и вместе с тем привычный для кинодраматурга и для нашего экрана материал — превращен. Жанровая направленность сценария декларативно вынесена в название — это «романс», а сам сценарий написан — вы думаете стихами? — нет.

Герои живут в условиях и ситуациях обыденности, они говорят не просто о каждодневном, многомиллионно «растиражированном» в жизни, но о вещах и понятиях, вошедших то в текст воинского устава, то в клишеобразное газетное словосочетание, то ставших расхожим афоризмом.

Мы привыкли к словам, «обветшавшим, как платье», хотя они и «важные самые». И Григорьев, чтобы вернуть им подлинное высокое значение, посягает на нашу привычку, — он нарушает ритм бытовой речи, он сдвигает с привычных мест газетные и разговорные трюизмы, он превращает прозу, образно говоря, в «антипрозу». Но и Григорьев и мы с вами стали бы большими чудаками, если, родившись в стране Пушкина, Некрасова, Блока и Маяковского, отнесли бы текст «Романса» к «стихотворным» текстам.

Своеобразие обыденной речи персонажей в соединении с драматургической романсовой схемой привело к неожиданному: любовь, разлука, верность, роковая случайность, разрушившая любовь, касаясь каждого из нас, поднялись над нами, поднялись над бытом и обыденностью. Текст сценария, стал требовать экранного воплощения, противоположного и «Нашему дому» и «Трем дням Виктора Чернышева». И тут к фундаменту будущей картины пришли кинорежиссер и кинооператор — и по профессии и по рождению. Началось новое, не менее удивительное превращение.

Воспитанные в традициях литературного художественного мышления, мы нередко смотрим в фильме его сценарную основу — фабулу, сюжет в его мотивировках, слушаем текст речи персонажей.

Конечно, без фундамента сценария нет здания фильма, да и само это здание повторяет собой конструкцию фундамента. Но если мы будем судить творение зодческого гения только по его внутриземному основанию, то не сможем оценить ни здания, ни его автора. Пылящиеся руины — вот что увидим мы, докопавшись до основы самой гармоничной постройки…

Кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский, взявшийся за возведение «здания» фильма, пришел в кино со своей темой. Удивляя постоянством и умением погружать эту тему в совершенно несхожий жизненный материал, он из фильма в фильм рассказывает нам о земле-Родине. Рассказывает не поучая, а каждый раз открывая заново для самого себя нетленность, красоту и животворящую мощь нашей земли: в хлебных полях, в буйном цветении желто-сиреневых лугов, в людях этой земли, долинная ровность и спокойствие которых обязательно и неожиданно взрываются резкими поступками и решениями… Михалков-Кончаловский пришел в кино и с редким художественным и гражданским темпераментом, но еще и с истинно кинематографической способностью чувственно и метафорически видеть движение предметного мира. Все эти качества прошли сейчас новое испытание — испытание странностью жанра.

По каким законам-договоренностям со зрителем нужно было строить самое прозаическое и банальное и одновременно самое пафосное и житейски неправдоподобное сочинение Е. Григорьева? Ну, естественно, «Романс» требовал муэыки. Это могла быть мелодрама в музыкальном сопровождении, это мог быть мюзикл с его порядком и обязательным набором сольных и ансамблевых выступлений. Но «Романс» зажил по законам небывалого жанра. В самых «высоких» (пользуюсь лексикой григорьевского текста, восходящей к традиции А. П. Довженко) точках действия, когда пафос и напряжение достигают предела, герои неожиданно для себя соло или хором поют свою… речь. Певческий или танцевальный «номер» мюзикла перестает быть «номером». Музыка, песня и движение входят в ткань фильма и уходят из нее, пренебрегая всеми канонами сложившихся в кино музыкальных жанров. И когда, покоренные музыкой, ритмом, движением, манерой игры, мы уже готовы принять редкостно условный строй фильма за некую картину действительности, — перед нами возникают открытые осветительные приборы, съемочная аппаратура — съемочная группа фильма включается в действие.

Что за странный жанр предложил нам «Романсом» А. Михалков-Кончаловский, не знаю. Чаще всего, когда мы не можем определить чего-то по-новому сложенного, мы говорим — «эклектика». Это успокаивает, но, к сожалению, ничего не объясняет. Знаю я только одно — непонятный мне жанр «Романса» опять и опять возвращает нас к тому, что мерить это играемое, распеваемое и снимаемое на наших глазах зрелище степенью житейского правдоподобия (сколько времени можно без пищи продержаться в ледяной пустыне?) невозможно; искать в драматургии фильма утилитарные мотивировки (мощь Тихоокеанского флота призвана, видимо, показать, в какой обстановке формировалось мужество героя) бесполезно. Но очевидно мне и другое: каноническая и неканоническая романсовая схема без своего Исполнителя — банальность. Только искренняя вера в романсовые события позволяет донести человечный смысл его «вечных» ситуаций (исполнение романса без веры — это уже пародия на него).

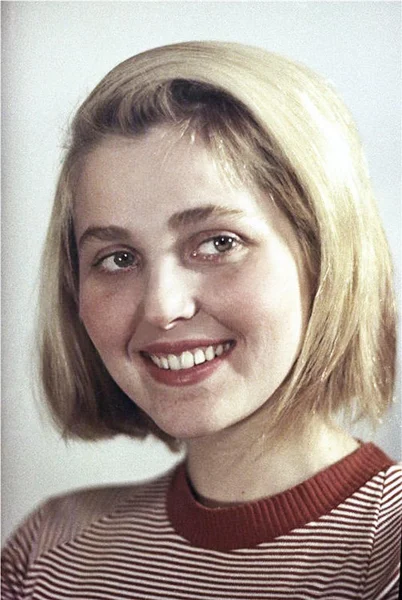

Любовный дуэт исполнен в фильме Еленой Кореневой и Евгением Киндиновым. Пластичность и музыкальность в данном случае были обязательны — это как бы свидетельство профпригодности. Мне хочется отметить здесь другое. В актерском ансамбле сохранилась и умножилась странная двойственная природа сценария и его режиссерского прочтения. С одной стороны, и герой и героиня обыденны и обыкновенны внешне. Они такие, как все, как привычны слова, которыми они объясняются, как «растиражированы» жизненные обстоятельства, в которых они находятся. Но, с другой стороны, они не просто Таня и Сережа.

Они — это Она и Он. Это женственность и мужественность в их союзе-борьбе. Она — это детскость, беспомощность, преданность. Это невозможность и невыносимость одиночества. Он — это уверенность, сила, несгибаемость, бескомпромиссность. Это — готовность к сражению за Родину или за любимую. Она — отросточек ее женского дома, милых и женственных бабушки и мамы. Он — воплощение своего мужского дома, младший брат, старший брат и мать, заменившая сыновьям погибшего отца, мужественная мать, которая не могла разрешить детям рыданий о погибшем брате.

Представляется мне, что к чрезвычайной степени эмоционального напряжения, в которой почти постоянно пребывают Е. Коренева и Е. Киндинов, можно отнестись как к некой условной реальности только благодаря полной искренности молодых актеров.

Иная задача легла на плечи И. Купченко. В черно-белой главе жизни героя, из которой исчезло все личное (даже остановки троллейбусного маршрута стали всеобщностью — «Школа», «Нарсуд», «Горсовет»), появляется обыкновенная подавальщица обыкновенной столовой, появляется как окончательная обыденность и безличность, куда погружается Сергей (теперь уже просто Сергей, а не Он) после потери любимой и после своей духовной смерти. Но Ирйна Купченко пришла в «Романс» через Лизу Калитину из «Дворянского гнезда», через Соню из «Дяди Вани». В тех фильмах Михалкова-Кончаловского — и мы должны быть благодарны режиссеру за верность этой актрисе — она была тургеневской и чеховской женщиной. Женщиной, способной любить, страдать, терпеть, ждать и оставаться прекрасной и непобежденной даже в своем жизненном поражении. Купченко принесла в «Романс» свою личность, свою значительность и помогла авторам фильма спокойно, вполголоса — после кричащего напряжения первой половины фильма — утвердить негромкое счастье реального бытия. Она смогла утвердить не просто житейское счастье сложившейся личной судьбы героя (жена, ребенок, новая квартира, обстановка — все не хуже, чем у людей…). Своей личностью, актерской и человеческой глубиной, своим фокусирующим местом в сюжете Ирина Купченко помогла авторам в утверждении многих идейно-нравственных ценностей, во имя которых делался фильм. Присутствием на экране и в жизни героя Купченко осветила постоянную и непреходящую ценность любви, лучших и высоких чувств. Дружеское застолье в доме Сергея и Людмилы, память о нетонущей морской гвардии, узы солдатской верности… — все это снова возникло в жизни героя в цвете, объеме, движении, все это возникло рядом с человеческой ценностью Люды — Купченко.

Вместе с актерами «исполнителем» сценарнорежиссерского замысла стал кинооператор Леван Пааташвили. «Антипроза» Григорьева, выстроившись в «антижанрах» Михалкова-Кончаловского, нашла еще одно свое превращение в изобразительной пластике экрана. Оператор высвободил поэзию, сконденсированную в глубине принципиально нестихотворного, но принципиально поэтичного сценарного текста.

Все в фильме грандиозно и высоко. Грандиозны каменные стелы в волнах Тихого океана, беспредельны просторы его ледяных полей. Еще ни в одной своей картине Михалков-Кончаловский не видел нашу землю так масштабно и значительно. Родина-земля расстилается перед нами и своими заснеженными окраинами, и индустриальными комплексами, и зеленым обилием речных долин. Гигантское знамя Советского Военно-Морского Флота, осеняющее учебный смотр призывников, — величественная и совершенная пластическая метафора «верности воинскому долгу», «верности Родине». Это одна из основных тем фильма, где личность героя выражена через отношение к Родине, во времени.

Напряжение и накал страстей не просто «выявлены» камерой оператора, — они и создаются этой камерой: бешеные ритмы в проездах и пробегах, когда за скоростью движения пропадает пейзаж, а остается ощущение пейзажа.

Весь фильм снят и смонтирован как органическая стихия любовной драмы, герои которой любят друг друга до сумасшествия и страдают, потеряв любовь,— до безумия и духовной смерти.

Жадное внимание Михалкова-Кончаловского к красоте предметного мира нашло здесь поэта-оператора, для которого пластичность реально видимого и есть язык и есть способ общения с залом. Оператор рассказывает о горе или радости в доме героини, снимая то белое, то болезненно желтое кружево на бронзовой лампе, погружая в тревожные сумерки драпировку на окнах, оранжевые цветы на старинной ширме. Оператор высвобождает поэзию сценарного текста, когда девочка пестрой легкой бабочкой — обреченной бабочкой-однодневкой — мелькает в стекле автобуса, увозящего Сергея на военную службу. Или букет сухих цветов в узком просвете окна, ломаемый тонкими пальцами этой девочки, потерявшей любимого, — это ли не поэзия, в которую превращается на наших глазах антипрозаический григорьевский текст? А когда Сергей, еще не понявший до конца непоправимость разлуки, выбегает из Таниного дома, чтобы спеть-протанцевать свой трагический монолог о «загулявшем парнишечке», мы слышим не стук захлопнувшейся за ним двери, — нет. Мы видим, как только что принесенные Сергеем красные гвоздики перевернулись в зеркальной глади стола и отразились в ней черными…

Я дважды видела фильм, и дважды в зрительном зале находились люди, которые плакали, — современные молодые люди, самостоятельные, трезвые, ироничные. Почему они плакали?

Неужели поверили хоть на минуту в реальность этой откровенно сочиненной истории и переживали за судьбу персонажей? Если бы дело кончилось сочувствием прелестной без вины виноватой Татьяне и состараданием мужественному Сергею, то стоило ли для этого рождаться кинохудожниками? Ведь любая ординарная мелодрама вызывает слезы сочувствия, и при этом она может не иметь никакого отношения к искусству экрана.

Мне кажется, что зрители, принявшие «Романс», идейный строй фильма, плакали другими слезами: фильм встряхнул, вырвал из обыденности, превратил привычные слова в понятия, полные смысла и значения. Фильм разбудил в душе ближе или дальше спрятанную под буднями готовность к огромной любви и высокой духовности. Мне кажется, что слезы, пролитые на «Романсе»,— это слезы самопознания, ощущения прекрасного в себе самом, в окружающей жизни. Вызвать такие слезы — самый высокий долг, который может выполнить искусство перед лицом своего зрителя.

Но станет ли этот фильм «своим» для каждого сидящего в зрительном зале? Увы, может и не стать.

Мнение критика Ю. Смелкова, не принявшего «Романс о влюбленных», не единично и не случайно.

Можно смотреть картину с очень распространенной зрительской точки зрения на кинематограф, обязанности и заслуги которого видятся только в прямом отражении реальности. Тогда «Романс» покажется чересчур условным и непривычным. А можно просто не почувствовать нерв фильма, и тогда лента станет просто оглушительным зрелищем, зрелищем скорее озадачивающим, чем доставляющим радость и удовлетворение…

Фильм уже вызывает и будет вызывать в дальнейшем противоречивые оценки, бурные дискуссии, фильм будет «будоражить». Но будоражить— разве и это не есть тоже долг искусства перед лицом зрителя?